第三届“古文字与夏商周文明”学术研讨会会议纪要

2025年10月25至26日,由中国社会科学院古代史研究所、首都师范大学文学院、古文字与中华文明传承发展工程、出土文献与先秦秦汉史优势学科主办,中国社会科学院古代史研究所先秦史研究室、中国社会科学院甲骨学殷商史研究中心、首都师范大学甲骨文研究中心承办的第三届“古文字与夏商周文明”学术研讨会,在中国社会科学院密云科研基地举办。中国社科院古代史所先秦史研究室及郭沫若纪念馆研究人员、首都师范大学文学院教师及来自中国社会科学院大学、首都师范大学、清华大学、北京师范大学等在读研究生共32人参加此次研讨会。

10月25日上午研讨会开幕,由古代史所先秦史研究室杨博副主任主持。古代史所先秦史研究室主任刘源研究员、首都师范大学文学院副院长陈英杰教授(吴盛亚老师代宣读)致开幕词。在致辞中,刘源、陈英杰分别介绍中国社科院古代史研究所在商周史领域的深厚积淀、首都师范大学文学院在甲骨文字体分类、甲骨缀合、甲骨文与人工智能等方面的学科特色。他们特别强调,本次研讨会的新变化是面向在读研究生,勉励与会学子充分利用此次交流平台,增进文章质量、提高研究水平。

研讨会分为三场。第一场专题报告由古代史研究所夏虞南博士后主持。

刘源《殷墟卜辞与<竹书纪年>之渊源》通过对比卜辞与《竹书纪年》,指出其在文字表述、字词使用方面多有一致之处,反映了殷商史官记事方式,从武丁之世一直保留到了春秋战国时代。

杨博《虢仲尊、爵与两周礼制确立的几个定点》依据虢仲尊、爵中的自名现象,提出周人东迁后,与周王室关系紧密的姬姓诸侯国为追溯西周早期的礼制传统,通过仿制早期铜礼器重建宗法认同。

莫伯峰《甲骨文字库的建设和应用综论》介绍首都师范大学甲骨文研究中心甲骨文字库的建设情况及下一阶段的发展目标。

刘影《论甲骨卜辞中的取岳》从甲骨文“取”字出发,讨论商代庙主迁移现象。提出商人在祖先祭祀、战事出征、田猎出行、农业生产等活动中,都有主动迁移庙主的行为,其目的是为了让某些神主共同接受祭祀。

刘影《论甲骨卜辞中的取岳》从甲骨文“取”字出发,讨论商代庙主迁移现象。提出商人在祖先祭祀、战事出征、田猎出行、农业生产等活动中,都有主动迁移庙主的行为,其目的是为了让某些神主共同接受祭祀。

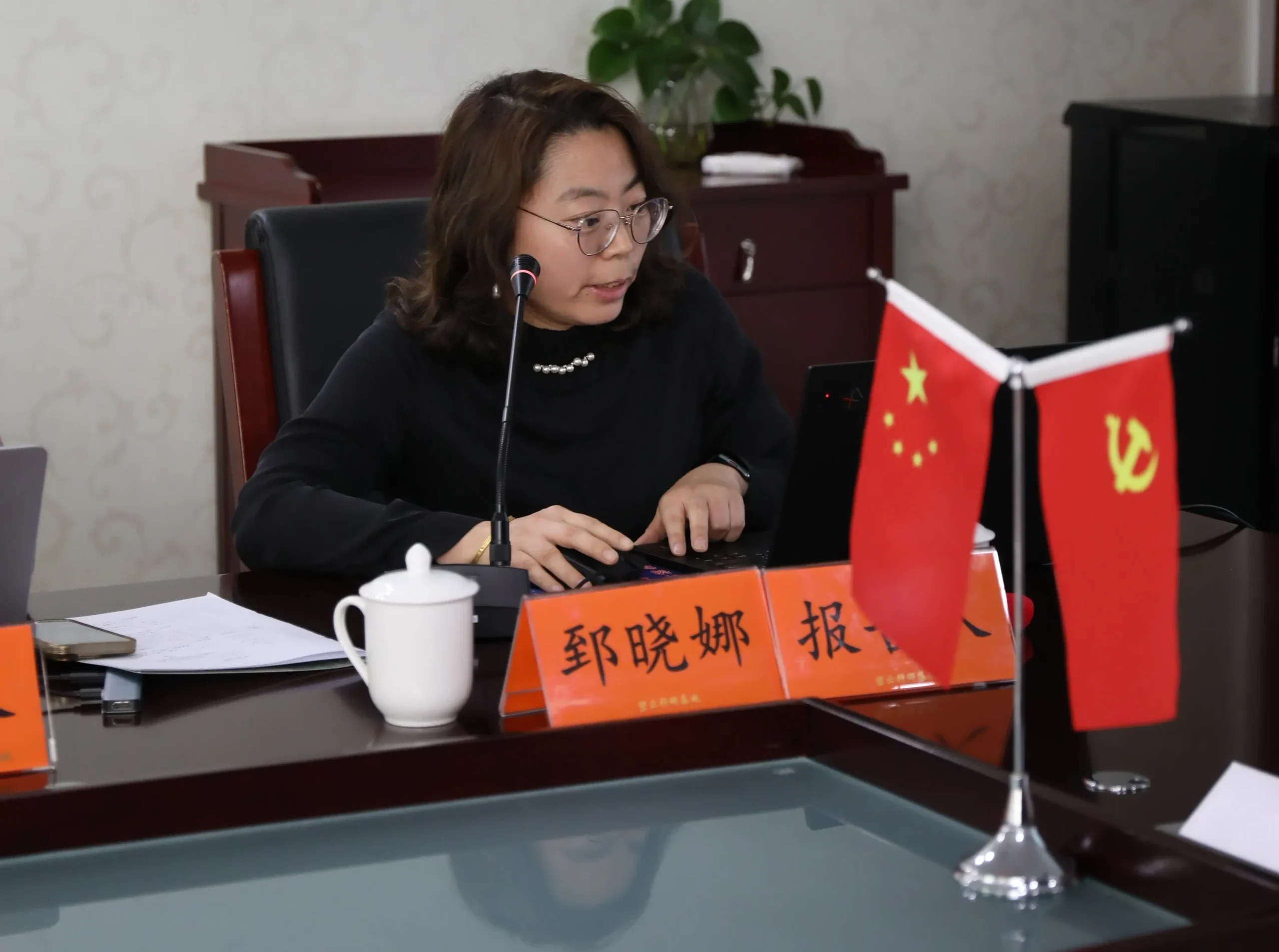

郅晓娜《微距摄影与焦深合成在柏林馆藏甲骨整理中的应用》以柏林民族学博物馆所藏486片殷墟甲骨为研究对象,系统探讨了基于尼康Z6II全画幅微单相机与105mm微距镜头的微距摄影和焦距变化拍摄技术在甲骨整理中的应用。

郅晓娜《微距摄影与焦深合成在柏林馆藏甲骨整理中的应用》以柏林民族学博物馆所藏486片殷墟甲骨为研究对象,系统探讨了基于尼康Z6II全画幅微单相机与105mm微距镜头的微距摄影和焦距变化拍摄技术在甲骨整理中的应用。

李红薇《<卜辞通纂>所录史语所拓本的版权风波》据新见郭沫若与李济、董作宾等人函札对《卜辞通纂》所收录“大龟四版”拓本的相关史实做了重新梳理,认为郭老得到李、董二人的同意后,才将“大龟四版”拓本收入著作,没有侵犯版权。

第二场专题报告由首都师范大学文学院吴盛亚老师主持。

夏虞南《<尚书·洪范>“稽疑”新证——以商周卜筮“占用”“告类”兆辞及数字卦为中心》认为《尚书·洪范》“稽疑”应断作“凡七卜,五占用,二衍忒”。其中“五”指五种兆象,“占用”可理解为占卜和施用的两种行为,分别对应卜辞中的占辞和用辞,“二衍忒”表示二告、数字卦变化多样。

李慧芬《商代南土疆域变迁研究》从甲骨卜辞、文献资料、考古资料等三个方面分析商代南土疆域在早商、中商、晚商不同时期的演变情况。

闫凡《阐释“中国”》围绕“中国”一词,从文字学、历史学、考古学、政治学、文化学等多个方面梳理以往研究成果,分析前人研究之得失。

王梦薇《古文字“𠙹”及相关问题补释》认为“𠙹”应释作“笲”,象圜底的竹编之器,其字形从甲骨文一直延续至《说文》古文。“𡭪”的字形结构为从“𠬞”“𠙹(笲)”声,“𠙹(笲)”与“𡭪”音近古通。甲骨文中所见“𠙹征”“𠙹残”应读作“徧”,意指全面地征伐或残灭。

胡东昕《甲骨文“旧”字结构浅论》依据楚简中“旧”字兼表{旧}{久}与邾公华钟“旧”字表{久}等情况,认为甲骨文“旧”字形、义皆分化自“雈”,但“雈”字表{旧}义时与“旧”字中的“雈”旁同属一形多用。

周昕妍《简论<左传>五十凡的史官笔法源流》对《左传》凡例内容、性质进行分类,以“从告而书”为中心,探讨了商周时期记录赴告的笔法传统及先秦时期赴告制度的演变过程,提出“从告而书”的笔法形式在殷商时期已有雏形。

白艳《国图所藏善斋甲骨新见摹本考》对民国《小日报·商契笺异》上刊载的近百版善斋甲骨摹本进行考察,依据摹本来源情况进行细致分类,并探讨摹本作者的身份及其学术交往情况。

罗英豪《飞鸮与蝉:商代青铜器上的死生表达》通过商代的器物纹饰和后代的文献分析,认为商代青铜器上的鸱鸮纹表达死亡的义涵,蝉纹则是复活与永恒生命的象征。“鸮抓蝉”“鸮食蝉”的纹饰组合表达了商人经由死亡之途达成生命永恒与神人沟通的主题观念。

刘燕茹《甲骨卜辞言说动词“曰”的虚化用法研究》通过对甲骨、金文、楚简等材料进行考察,指出甲骨文中的“曰”字并无介词用法,其核心功能是作为言说动词,后虚化并发展出了助词与小句连词的语法功能。

干文倩《宾一类龟腹甲钻凿布局与占卜形式的内在联系》通过分析宾一类龟腹甲钻凿布局与占卜形式的关系,提出不同钻凿布局的腹甲大小、卜问形式、守兆方法和兆序的排列方式都有所差异。

第三场专题报告由郭沫若纪念馆李红薇副研究员主持。

包蒙蒙《甲骨卜辞女性配偶用字综合辨析》系统考察了甲骨卜辞“奭”“母”“妻”“妾”“妇”等女性配偶词,认为先公先王的配偶称谓多样,有奭、妻、妾、母;先臣配偶仅称奭,神灵配偶称妻、妾,今王与今臣的配偶则称妻、妾、妇。

周永新《偏旁与笔势》依据文字书写理论,提出“偏旁”与“笔势”等概念,认为能独立成字的构形为偏旁,不能独立成字的构形为“笔势”,并据此对汉字结构进行系统性的形式组合分析。

杜延峰《论胛骨钻凿分区使用现象》详细分析了《屯南》751、《合集》16561+、《怀特》966诸版的占卜顺序、钻凿使用顺序、卜辞契刻顺序、刻辞通读顺序,认为在甲骨占卜中存在“分区跳跃”的胛骨钻凿使用模式,提出钻凿分区使用是为了防止骨面不受控制地连续崩裂造成钻凿浪费甚至甲骨破碎。

徐嘉泽《妇女卜辞中的妣庚及相关祭祀问题研究》系统梳理子卜辞妇女类中有关祭祀妣庚的卜辞,认为该家族对妣庚的祭祀频率与用牲规格远超过其他先妣及其配偶。

杨富凯《从仲姞盘、仲姞壶的字迹谈大河口、横水墓地的姞姓族群》通过字迹对比,认为仲姞壶与翼城大河口墓地出土霸姬盘、霸姬盉一致,仲姞盘与绛县横水墓地出土倗伯、桋伯诸器一致,据此提出大河口、横水墓地应当各存在一支“姞姓”族群。

张相文《论商代青铜器中铭文纹饰化的现象》依据空间关系,将铭文纹饰化现象分为“铭文深度嵌入纹饰系统”“铭文游离于纹饰系统外”等两类,提出纹饰化现象的根本动因在于达成文纹的视觉和谐与器物整体的装饰效果。

陶庆隆《郭沫若<商周古文字类纂>拾零》以郭沫若《商周古文字类纂》为研究对象,系统考察了该书的写作背景,并从中发掘出部分具有重要学术意义的观点,重新评估该著作在学术史上的价值。

熊正《西周官方文书的重组与铜器铭文的编辑——以“天子”称谓的使用场景为中心》通过考察出土文献与《诗经》中“王”与“天子”的称谓变化,提出多数情况下铜器铭文中所见的“王”是西周官方文书中的正式称谓,而“天子”则是编辑铜器铭文过程中器主自行加入的称谓。《诗经》中“王”和“天子”的称谓转换可能与双音词、单音词的变化相关,是为了语句间音节的和谐统一而做出的改变。

秦潇阳《谈小臣夌鼎铭的著录与版本》对小臣夌鼎铭文的各家版本进行对比分析,认为甲器仅著录于《续考》,《集成》《铭图》失收;乙器诸本中,宋石刻本《薛氏》本最嘉,《复斋》本及其清代衍生诸本不可信,《小校》所收拓本实属伪作。

牛王岗《金文校勘札记(三则)》探讨学界校勘铭文脱补的方法,认为应综合分析器型、时代和非文本因素。同时,对铭文脱补现象进行分类,并探讨“越行回读”现象背后的形成原因。

闭幕式由古代史所先秦史研究室杨博副主任主持。

首都师范大学文学院莫伯峰教授总结本次研讨会的三大亮点:一是学术交流深入;二是学生参与度高;三是研究成果有推进。并从古文字与历史文化两个角度对30篇论文逐一进行了精炼的总结。

来自清华大学的博士研究生杜延峰作为研究生代表进行了发言。

随后,刘源研究员致闭幕辞。他强调,应将这种以研究生为主体的参与模式延续下去,并鼓励与会同学以文会友,在会后保持交流,相互砥砺,共同进步。

(撰稿:王梦薇 摄影:刘承坤)